Preisträger 2020

Die Preisträger kommen in diesem Jahr aus Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Slowenien, Spanien und den USA.

Die Sonderausgabe des AIT-Dialog zum AIT-Award 2020 mit der Präsentation aller Preisträger können Sie hier als PDF herunterladen: > zum Download

1. Preis

Fabra & Coats Industrial Heritage + Social Housing, ES-Barcelona | Roldán + Berengué, ES-Barcelona

Mit viel Ideenreichtum transformierte das Architekturbüro Roldán + Berengué das 1905 erbaute ehemalige Lagerhaus in ein Wohnprojekt. Auf dem ehemaligen Industrieareal entstanden 41 für junge Menschen konzipierte Sozialwohnungen sowie fünf Künstlerateliers.

Bauherr: Barcelona City Council

Ort: ES-Barcelona

Architekten: Roldán & Berengué

roldanberengue.com

Fertigstellung: 2019

Fotos: Jordi Surroca

2. Preis

Bezahlbarer Wohnraum für alle der I+B Baechi Stiftung, CH-Zürich | gus wüstemann architects, CH-Zürich

Gus wüstemann architects beweisen, dass mit gezielten Interventionen in Licht und Raum, bei gleichzeitiger Reduktion der Standards, großzügige Wohnräume möglich sind.

Bauherr: I+B Baechi Stiftung

Ort: CH-Zürich

Architekten: gus wüstemann architekten, CH-Zürich

guswustemann.com

Fertigstellung: 2019

Fotos: Bruno Helbling

3. Preis

Wohnatelierhaus “Altes Weinlager”, CH-Nuglar | lilitt bollinger studio, CH-Nuglar

Das alte Weinlager der Schnapsbrennerei Urs Saladin AG von 1956 war früher ein reines Lagerhaus. Mit seinem markanten Volumen ist es ein Teil der städtebaulichen und kulturellen Geschichte der Gemeinde Nuglar. Durch eine Umzonung in W2 war das bestehende Gebäudevolumen aufgrund der neuen Ausnützungsziffer zu groß, sodass das Gebäude zum Abriss freigegeben wurde.

Bauherr: Hürzeler Holzbau AG

Ort: CH-Nuglar

Architekten: lilit bollinger studio, CH-Nuglar

lilittbollinger.ch

Fertigstellung: 2019

Fotos: lilitt bollinger studio

Auszeichnung

Wohnsiedlung Toblerstrasse, CH-Zürich | BS+EMI Architektenpartner, CH-Zürich

Das Züricher Quartier Fluntern ist durch eine homogene städtebauliche Struktur geprägt. Repräsentative, straßenseitige Eingänge prägen das Bild. Hier haben BS+EMI Architektenpartner 13 kompakte Solitärbauten mit eindeutiger Straßenfassade realisiert, die trotz einer deutlich höheren Bebauungsdichte typologisch an den Bestand anknüpfen.

Bauherr: Allgemeine Baugenossenschaft Zürich

Ort: CH-Zürich

Architekten: BS+EMI Architektenpartner, CH-Zürich

bs-emi.ch

Fertigstellung: 2018

Fotos: Roland Bernath

Auszeichnung

Espai Natura, ES-Sant Cugat del Valles Catalonia | BAILORULL ADD+ Arquitectura, ES-Barcelona

Gemeinsam mit dem Projektentwickler Marcrove haben Bailorull den neuen architektonischen Standard H.A.U.S entwickelt – für eine verantwortliche und zugleich kreative architektonische Praxis, die gesundheitliche Aspekte in den Wohnungsbau einfließen lässt.

Bauherr: Marcove – H.A.U.S.

Ort: ES-Sant Cugat del Vallès

Architekten: BAILORULL ADD+ Architectura, ES-Barcelona

www.addarquitectura.net

Fertigstellung: 2018

Fotos: José Hevia

Auszeichnung

House of Roofs, TW-Pingtung | behet bondzio lin architekten, DE-Münster

behet bondzio lin architekten aus Münster haben in der taiwanesischen Stadt Pingtung ein Gebäude für zwei Mehrgenerationenfamilien entwickelt. Die Wohneinheiten verteilen sich auf lang gestreckte lineare Volumen mit 16 gestapelten und verschobenen Dächern und Terrassen.

Bauherr: Mr Chen, Mr. Hsieh

Ort: TW-Pingtung City

Architekten: behet bondzio lin architekten, DE-Münster

www.2bxl.com

Fertigstellung: 2017

Fotos: Chao Yu-Chen

1. Preis

Casa do Rio, PT-Quinta do Orgal | Menos é Mais Arquitectos, PT-Porto

Im Dourotal, inmitten einer beeindruckenden, unter dem Schutz der UNESCO stehenden Landschaft entwickelten Menos é Mais Arquitectos dieses kleine Hotel für einen Weinbaubetrieb. Im Sinne des Agrotourismis respektiert es vorbildlich die einzigartige Umgebung im Norden Portugals.

Bauherr: Quinta do Vallado, Sociedade Agricola, Lda

Ort: PT-Quinta do Orgal

Architekten: Menos é Mais Arquitectos

menosemais.com

Fertigstellung: 2018

Fotos: José Campos, Francisco Vieira de Campos

2. Preis

Hotel Bauhofstrasse, DE-Ludwigsburg | VON M, DE-Stuttgart

Der Neubau des „Hotels Bauhofstraße“ an der Stadtterrasse soll mehr als nur ein Hotel sein. Durch seine exponierte Lage in einem seit Jahren städtebaulich vernachlässigten Gebiet setzt das Gebäude insbesondere Akzente in architektonischer, bautechnischer und ökologischer Sicht und leistet dabei einen wesentlichen Beitrag zur Revitalisierung und Aufwertung des Umfeldes.

Bauherr: Fedor Schoen GmbH & Co.KG

Ort: DE-Ludwigsburg

Architekten: von M, DE-Stuttgart

vonm.de

Fertigstellung: 2019

Fotos: Brigida González

3. Preis

Casa Rosa Hotel, PT-Porto | Nuno Graça Moura, Arquitecto, PT-Porto

Das 1949 erbaute Casa Rosa Hotel im Stadtzentrum von Porto wurde vom Architekten Nuno Graça Moura saniert und neu interpretiert. Die neue Verkleidung gibt dem Haus ein neues äußeres Erscheinungsbild.

Bauherr: Incredible Place, Unipessoal Lda.

Ort: PT-Porto

Architekten: Nuno Graça Moura

nunogracamoura.com

Fertigstellung: 2018

Fotos: Carlos Castro

Auszeichnung

Gerling Quartier, 25hours Hotel, DE-Köln | O&O Baukunst, DE-Köln, Studio Aisslinger, DE-Berlin

Geometrische Grundformen sowie ein homogener Naturstein mit kräftiger, vertikaler Lisenenstruktur prägen Fassaden und Erscheinungsbild des gesamten Gerling-Komplexes im Kölner Friesenviertel.

Bauherr: ImmofinanzFriesenquartier GmbH

Ort: DE-Köln

Architekten:O & O Baukunst, DE-Köln

ortner-ortner.com

Fertigstellung: 2018

Fotos: Mario Brand, Marcus Schwier

Auszeichnung

Lamaison Gästehaus, DE-Saarlouis | CBAG Beaumont I Gergen Architekten, DE-Saarlouis

Das neue Gästehaus vergrößert das Designhotel von LAMAISON um zehn Zimmer, zwei Suiten und einen Seminarbereich. Die Erweiterung liegt mitten im Park, sodass Natur und Gebäude eng miteinander verbunden sind. CBAG.Studio verfolgt einen sehr reduzierten Ansatz.

Bauherr: Hotel Lamaison / Günter Wagner

Ort: DE-Saarlouis

Architekten: CBAG.Studio, Saarlouis

cbag.studio

Fertigstellung: 2019

Fotos: Brigida González

Auszeichnung

Schloss Prossen, DE-Bad Schandau | schoper.schoper Architekten, DE-Dresden

Das Schloss Prossen in der Sächsischen Schweiz ist ein Landsitz, der in seiner langen Geschichte seit dem 16. Jahrhundert höchst unterschiedlich genuzt wurde: Herrensitz mit eigener Gerichtsbarkeit, Familiensitz, Ideenschmiede einer Maschinenfabrik, Grundschule, Kindergarten.

Bauherr: Rittergut Prossen GbR

Ort: DE-Bad Schandau

Architekten: schoper.schoper, DE-Dresden

schoperschoper.de

Fertigstellung: 2019

Fotos: Photography Till Schuster

1. Preis

Decantei – Das Wirtshaus, IT-Brixen | PEDEVILLA ARCHITECTS, IT-Bruneck

Tradition

Die baulichen Anfänge Wirtshauses in der Brixner Altstadt reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Mehrere aufeinanderfolgende historische Innenräume bieten Platz für bis zu hundert Personen, ein Innenhof und sonniger Garten ergänzen den Gastbetrieb.

Bauherr: DieDechantei GmbH

Ort: IT-Brixen

Architekten: Pedevilla Architects, IT-Bruneck

pedevilla.info

Fertigstellung: 2019

Fotos: Gustav Willeit

2. Preis

Mensa Neubau Hochschule Luzern – Campus Zug, CH-Rotkreuz | Büro Konstrukt Architekten / Manetsch Meyer Architekten, CH-Luzern/Zürich

Der Mensa-Neubau für die Hochschule Luzern in Rotkreuz komplettiert das Angebot des Hochschulcampus. Die Architekten entschieden sich für eine Holzhybrid-Bauweise und betonten das Material durch die dunklen Akustiksegel.

Bauherr: Zug Estates AG / Hochschule Luzern

Ort: CH-Rotkreuz

Architekten: Büro Konstrukt & Manetsch Meyer (ARGE)

buerokonstrukt.ch

manetschmeyer.ch

Fertigstellung: 2019

Fotos: Kuster Frey Fotografie

3. Preis

Spooning Cookie Dough Bar, DE-Berlin | Zentralnorden Kreativgesellschaft, DE-Berlin

Keksteig macht glücklich, aber nicht gesund. Er fällt durch alle Flexi-Lowcarb-Paleo-Lifestyles heutiger Ernährungsgurus. Egal! Keksteig ist eine Hommage an fröhliche Kindheitserinnerungen und eine Liebesbekundung an ein unbeschwertes, leichtes Leben ohne Meetings, Effizienz und Rendite. Diese Leichtigkeit findet sich in jeder Teigflocke des Corporate Designs für Spooning wieder.

Bauherr: Spooning Cookie Dough

Ort: DE-Berlin

Architekten: Zentralnorden, DE-Berlin

zentralnorden.com

Fertigstellung: 2017

Fotos: Zentralnorden

Auszeichnung

Johann | Hotel und Gasthaus am Alten Markt, AT-Lauterach | Ludescher + Lutz Architekten, AT-Bregenz

Mit dem einprägsamen Neubau leiten Ludescher + Lutz Architekten in Lauterach eine Wiederbelebung des Ortszentrums ein. Der Holzbau soll dem Alten Markt und damit dem historischen Kern der Rheintalgemeinde ein neues Gesicht verleihen und bezieht sich in seiner Volumetrie auf historische Bauten der Altstadt.

Bauherr: i+R Gruppe

Ort: AT-Lauterach

Architekten: Ludescher + Lutz Architekten, AT-Bregenz

ludescherlutz.at

Fertigstellung: 2018

Fotos: Ulla Wälder

Auszeichnung

SANPOU Nishimuraya, JP-Kinosaki Toyooka Hyogo | Ryo Matsui Architects, JP-Tokyo

Kinosaki Onsen, einer der traditionellen Kurorte Japans, ist um sieben heiße Quellen angelegt. Der Wohlstand der Stadt basiert auf dem Tourismus und der Kultur der Gastfreundschaft. In dem Maße, in dem die Besucher zunahmen, wurden neue Funktionen nötig: „Erfrischungsstationen“ etwa als Ruhestätten auf den Weg zu den sieben Quellen oder ein Restaurant, das die lokale kulinarische Kultur pflegt.

Bauherr: Nishimuraya

Ort: JPN-Kinosaki

Architekten: Ryo Matsui Architects, Jpn-Tokio

matsui-architects.com

Fertigstellung: 2019

Fotos: Ryo Matsui Architects

Auszeichnung

Reloaded – Traditionscafé, DE-Neuburg an der Donau | Reimann Architecture, DE-Hamburg

Einem Traditionscafé mit angeschlossener Bäckerei und Konditorei im oberbayerischen Neuburg an der Donau hat das Hamburger Büro Reimann architecture neues Leben eingehaucht – inspiriert vom Mid-Century Stil, der Funktionalität und klare Formen in den Mittelpunkt stellt.

Bauherr: Göbel – Bäckerei & Kaffeehaus

Ort: DE-Neuburg an der Donau

Architekten: Reimann architecture, DE-Hamburg

reimann-architecture.com

Fertigstellung: 2018

Fotos: Reimann architecture

1. Preis

Stand POD, BR-São Paulo | Forte, Gimenes e Marcondes Ferraz Arquitetos, BR-São Paulo

Für diesen Pop-up-Showroom, der auf ein hier entstehendes Gebäude hinweist, gingen FGMG einen ungewöhnlichen Weg. Sie erstellten eine Gerüstkonstruktion, die sich auf das von ihnen geplante Gebäude bezieht und zugleich einen urbanen Platz in São Paulo neu belebt.

Bauherr: Nortis

Ort: BR-São Paulo

Architekten: FGMF

www.fgmf.com.br

Fertigstellung: 2018

Fotos: FGMF

2. Preis

Le Cube, FR-Paris | MANA DESIGN AND SCALAPLUS, US-Chicago, IL

Le Cube wurde als Herzstück der Schau „Los Angeles Rive Gauche“ in Paris enthüllt – einer Ausstellung mit einer Sammlung von LA-Mode-, Schönheits- und Lifestyle-Produkten im Kaufhaus Le Bon Marche. Der in diesem Zusammenhang angesiedelte Le Cube fungierte sowohl als Bühne als auch als Skulptur.

Bauherr: Le Bon Marche and Scott Oster

Ort: F-Paris

Architekten: Mana Design/ Scalaplus, US-Chicago

www.manaves.com

Fertigstellung: 2018

Fotos: John Manaves

3. Preis

Zalando Beauty Station, DE-Berlin | BATEK ARCHITEKTEN, DE-Berlin

Zurückhaltend, aber mit einem stringenten Look, der viele spannende Kulissen bietet, mit denen als Hintergrund sich auch ein Selfie auf Instagram sehen lassen kann, entwarfen Batek Architekten diesen Beauty Store, der flexibel und anpassbar Raum schafft für Warenpräsentation, Pop-Up Events, Veranstaltungen, Beautyservices und Videodrehs.

Bauherr: Zalando SE

Ort: DE-Berlin

Architekten: Batek Architekten, DE-Berlin

batekarchitekten.com

Fertigstellung: 2018

Fotos: Markus Wend

Auszeichnung

MPREIS, AT-Weer | LAAC, AT-Innsbruck

Das Innsbrucker Architekturbüro LAAC hat für das Unternehmen MPREIS im österreichischen Weer einen neuen Markt entworfen, der Engagement für Nachhaltigkeit und das Bewusstsein für lokale Belange unterstreichen sollen. Der Lebensmittelmarkt ist in die umgebende Landschaft eingebunden, um die Herkunft und die Qualität der Produkte in den Mittelpunkt zu stellen.

Bauherr: MPREIS Warenvertriebs GmbH

Ort: AT-Weer

Architekten: LAAC, AT-Innsbruck

laac.eu

Fertigstellung: 2017

Fotos: Marc Lins

Auszeichnung

Schubert Apotheke, DE-Pullach | raumkontor Innenarchitektur, DE-Düsseldorf

Bei der Modernisierung der Schubert Apotheke im bayrischen Pullach legte raumkontor aus Düsseldorf sein Hauptaugenmerk auf die formale Gestaltung und die Auswahl der Materialien. Die gestreiften und gebürsteten Holzstrukturen der Eiche sowie der im nahen Umland abgebaute Kalkstein vermitteln Wärme.

Bauherr: Frau Dr. Katalin Bosedt, Herr Axel Schwarz

Ort: DE-Pullach

Architekten: raumkontor Innenarchitektur, Düsseldorf

raumkontor.com

Fertigstellung: 2017

Fotos: Hans Jürgen Landes

Auszeichnung

Frankfurt Pavilion, DE-Frankfurt am Main | schneider+schumacher, DE-Frankfurt am Main

Der Entwurf sieht eine temporäre solide Konstruktion vor, die unkompliziert zwischengelagert und wieder aufgebaut werden kann, um eine nachhaltige Nutzung innerhalb des Messegeschehens über die nächsten Jahre hinweg zu garantieren.

Bauherr: Frankfurter Buchmesse GmbH

Ort: DE-Frankfurt am Main

Architekten: schneider+schumacher, Frankfurt am Main

schneider-schumacher.de

Fertigstellung: 2018

Fotos: Kirsten Bucher

1. Preis

Stenhöga, SE-Stockholm | Tham & Videgård Arkitekter, SE-Stockholm

Die neuen Bürogebäude in Stockholmer Stadtteil Huvudsta wurden um die Idee herum entwickelt, dass jene Gebäude die nachhaltigsten sind, die am längsten in Betrieb bleiben. Robustheit erschien den Architekten von Tham & Videgård dabei als entscheidender Faktor – solide und verlässliche Konstruktionsmethoden sollten eine nachhaltige Bauweise garantieren.

Bauherr: Humlegården Fastigether AB

Ort: SWE-Stockholm

Architekten: Tham & Videgård Arkitekter, SWE-Stockholm

thamvidegard.se

Fertigstellung: 2019

Fotos: Tham & Videgård

2. Preis

Alpin Sport Zentrum, AT-Schruns | Bernardo Bader Architekt, AT-Bregenz

Beim Entwurf für das neue Alpin Sport Zentrum leitete bernardo bader architekten der städtebauliche Leitgedanke einer solitären Baukörpersetzung, die im Zusammenspiel mit der umgebenden Bebauung in einer kleinen Gemeinde in Vorarlberg einen neuen, gefassten Platzraum schafft.

Bauherr: Silvretta Montafon GmbH

Ort: AT-Schruns

Architekten: bernardo bader architekten, AT-Bregenz

bernardobader.com

Fertigstellung: 2018

Fotos: Adolf Bereuter, Dornbirn

3. Preis

Olympic House, CH-Lausanne | 3XN Copenhagen, DK-Copenhagen KItten+Brechbühl, CH-Basel RBSGROUP, DE-München

Das neue Hauptquartier des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne, Schweiz kombiniert höchste Standards in der architektonischen Gestaltung mit einem ganzheitlichen Ansatz von Nachhaltigkeit. Für die Architekten von 3XN steht das neue Gebäude für Bewegung, Transparenz, Flexibilität, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit und soll insgesamt die Grundwerte der Olympischen Bewegung vermitteln.

Bauherr: The International Olympic Committee

Ort: CH-Lausanne

Architekten: 3XN, DK-Kopenhagen

3xn.com

IttenBrechbühl, CH-Basel

ittenbrechbuehl.ch

Fertigstellung: 2019

Fotos: 3XN / IttenBrechbühl / Adam Mørk

Auszeichnung

Porten-/Servicegebäude und Auditorium, CH-Kaiseraugst | Nissen Wentzlaff Architekten, CH-Basel

Mit dem „Masterplan Kaiseraugst Ost“ von Nissen Wentzlaff Architekten erweiterten Nissen Wentzlaff Architekten das bestehendeHoffmann-La Roche Forschungs- und Produktionsareal am Standort Kaiseraugst Richtung Osten und verdoppelten es in seiner Grundfläche.

Bauherr: F. Hoffmann-La Roche AG

Ort: CH-Kaiseraugst

Architekten: Nissen Wentzlaff Architekten BSA SIA AG, CH-Basel

nwarch.ch

Fertigstellung: 2017

Fotos: Nissen Wentzlaff Architekten

Auszeichnung

Kompetenzzentrum für Ausbau und Fassade, DE-Rutesheim | a+r Architekten, DE-Stuttgart

Das Raumprogramm des Neubaus für das Deutsche Stuckateurhandwerk beinhaltet Büro-, Schulungs- und Veranstaltungsräume, Übernachtungszimmer, einen Mensabereich sowie eine Hausmeisterwohnung. Das Zentrum soll das wesentliche Leistungsspektrum der Stuckateure thematisieren.

Bauherr: Berufförderungsgesellschaft des Stuckateurhandwerks GmbH

Ort: DE-Rutesheim

Architekten: a+r Architekten, Stuttgart

www.ackermann-raff.de

Fertigstellung: 2019

Fotos: Brigida González

Auszeichnung

Final Outcome, IT-Arzignano | AMAA Collaborative Architecture Office For Research and Development, IT-Venice

In Arzignano, in der Provinz Vicenza in Venetien, fand das italienische Architekturbüro AMAA Collaborative Architecture Office for Research and Development in einem ehemaligen Fabrikgebäude eine neue Heimat.

Bauherr: Alias srl – Marco Mettifogo

Ort: IT-Arzignano

Architekten: AMAA Collaborative Architecture Office for Research and Development, IT-Venezia/Arzignano

www.amaa.studio

Fertigstellung: 2019

Fotos:: amaa studio

Auszeichnung

Büro der IBA Thüringen im Eiermannbau, DE-Apolda | IBA Thüringen, DE-Apolda

Das als Weberei Anfang des 20. Jahrhunderts realisierte Fabrikgebäude wurde 1938/39 von Egon Eiermann respektvoll umgebaut und im Stil des neuen Bauens als Feuerlöschgerätewerk erweitert. .

Bauherr: IBA Thüringen

Ort: DE- Apolda

Architekten: IBA Thüringen, DE-Apolda

Fertigstellung: 2018

Fotos: Thomas Müller, Henry Sowinski

Auszeichnung

Neue Arbeitswelt 205, DE-Schwäbisch Gmünd | Studio Alexander Fehre, DE-Stuttgart

Die neue Arbeitswelt, die Alexander Fehre in Schwäbisch Gmünd für den Automobilzulieferer Robert Bosch entwarf, basiert voll und ganz auf dem Credo der „agilen Arbeitsweise“: Ideen sollen nicht mehr nur von einzelnen Personen entwickelt werden, sondern in einem lebendigen Wissenskollektiv entstehen.

Bauherr: Robert Bosch Automotive Steering GmbH

Ort: DE-Schwäbisch Gmünd

Architekten: Studio Alexander Fehre, DE-Stuttgart

www.alexanderfehre.de

Fertigstellung: 2017

Fotos: Zooey Braun

1. Preis

Magyizin Hospital, MM-Magyizin | a+r Architekten, DE-Stuttgart

Abgelegen an der Südwestküste Myanmars liegt das Urwald-Dorf Magyizin mit seinen vielen kleinen Nachbarorten. Dörfer, wie sie ursprünglicher nicht sein könnten: Bambushütten im Sand unter Palmen ohne Strom und Wasser, keine befestigte Straße, die in die Region führt, die nächstgelegene medizinische Versorgung mehrere Stunden entfernt. a+r Architekten aus Stuttgart verbessern mit dem Neubau des Hospitals die Lebensqualität der ansässigen Bevölkerung.

Bauherr: Projekt Burma e. V.

Ort: Myanmar-Magyizin

Architekten: a+r Architekten, DE-Stuttgart

ackermann-raff.de

Fertigstellung: 2019

Fotos: Oliver Gerhartz

2. Preis

Kálida Sant Pau Centre, ES-Barcelona | MIRALLES TAGLIABUE EMBT, ES-Barcelona,Patricia Urquiola, IT-Milan

Für das skulpturale Kálida Sant Pau Centre – das erste Maggie‘s Centre auf dem europäischen Festland – zeichnet Benedetta Tagliabue verantwortlich. Mit seiner einprägsamen Formensprache fügt es sich harmonisch zwischen einer Krebsstation aus dem Jahr 2009 und dem modernistischen Hospital de Sant Pau ein, das von 1902 bis 1930 erbaut wurde.

Bauherr: Fundació Kálida, Nous Cims, Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Maggie’s Centres

Ort: ES-Barcelona

Architekten: Miralles Tagliabue, Barcelona

mirallestagliabue.com

Fertigstellung: 2019

Fotos: Duccio Malagamba

3. Preis

High Resolution Hospital Center, ES-Cazorla | EDDEA Arquitectura y Urbanismo, ES-Sevilla

Für die Architekten ähnelt die durch sanfte Hügel gekennzeichnete Landschaft der andalusischen Provinz Jaén einem natürlichen „Amphitheater“, das vom Fluss Guadalquivir und seinen Nebenflüssen durchquert wird. Daher sollte diese besondere Umgebung bei der Konzeption des neuen Krankenhauses eine entscheidende Rolle spielen.

Bauherr: Office for public health of Andalusia

Ort: ES-Cazorla (Jaén)

Architekten: EDDEA Arquitectura y Urbanismo

www.eddea.es

Fertigstellung: 2018

Fotos: Fernando Alda

Auszeichnung

Senior*innenwohnhaus Nonntal, AT-Salzburg | ATELIER GASPARIN MEIER ARCHITEKTEN, AT-Villach

Mitten in einer ausgedehnten Parklandschaft mit Blickkontakt zur Hohensalzburg realisierte das Architekturbüro Gasparin Meier in Nachbarschaft zu einem denkmalgeschütztem „Versorgungsheim“ ein neues Wohnkonzept für Seniorinnen und Senioren.

Bauherr: Stadt Salzburg

Ort: AT-Salzburg

Architekten: Atelier Gasparin Meier Architekten, AT-Villach

Fertigstellung: 2019

Fotos: Paul Ott

Auszeichnung

Gesundheitseinrichtung Josefhof, AT-Graz | Dietger Wissounig Architekten, AT-Graz

Die Gesundheitseinrichtung Josefhof des Büros Dietger Wissounig Architekten liegt am ruhigen, idyllischen Stadtrand von Graz und bietet als Kompetenzzentrum für stationäre Gesundheitsförderung und Prävention ein abwechslungsreiches Angebot an Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für eine Versicherungsanstalt.

Bauherr: Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau

Ort: AT- Graz

Architekten:Dietger Wissounig Architekten, AT-Graz

wissounig.at

Fertigstellung: 2014

Fotos: Paul Ott, Graz

Auszeichnung

Pflegeheim St. Peter & Paul, LI-Mauren | atelier ww Architekten, CH-Zürich

Das Pflegeheim ist ein Ort, an dem man zu Hause ist und angemessen und würdevoll lebt. Dem Zürcher Architekturbüro atelier ww Architekten ist es mit dem Pflegeheim St. Peter & Paul in Mauren gelungen durch eine offene Gebäudestruktur und lichtdurchflutete Räumlichkeiten ein Ort der Begegnung mit hohem Wohlfühlcharakter zu erschaffen.

Bauherr: LAK | Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe

Ort: LI-Mauren

Architekten: atelier ww Architekten SIA AG, CH-Zürich

atelier-ww.ch

Fertigstellung: 2018

Fotos: atelier ww, Paul-Trummer

1. Preis

Meditationshaus im Wald, DE-Krün | Studio Lois Architektur und Ideenentwicklung, AT-Innsbruck, Kengo Kuma and Associates, JP-Tokyo

Mit dem Meditationshaus im oberbayrischen Krün haben Studio Lois Architektur gemeinsam mit dem japanischen Architekturbüro Kengo Kuma auf behutsame Art und Weise eine Ruheoase geschaffen. Mit seiner vergleichsweise kleinen Grundfläche wirkt der Solitär fast wie auf die Waldlichtung gezaubert.

Bauherr: Hotel Kranzbach GmbH

Ort: DE- Krün

Architekten: Studio lois Architektur, AT-Innsbruck mit Kengo Kuma AA, JP-Tokyo

studiolois.io

Fertigstellung: 2018

Fotos: David Schreyer

2. Preis

Ice Stadium – Schierker Feuerstein Arena, DE-Wernigerode | GRAFT, DE-Berlin

Das denkmalgeschützte Natureisstadion in Schierke, ein Ortsteil der Stadt Wernigerode am Fuße des Brockens im Harz, erfuhr einen Umbau. 2013 konnte GRAFT die europaweite Ausschreibung für die Reaktivierung des ehemaligen Eisstadions für sich entscheiden und die Jury mit einer unverwechselbaren Dachkonstruktion überzeugen.

Bauherr: Stadt Wien

Ort: AT-Wien

Architekten: querkraft architekten und skyline architekten, AT-Wien

querkraft.at

skyline-architekten.at

Fertigstellung: 2017

Fotos: Lukas Schaller/querkraft architekten

3. Preis

Historische Eisbahn in “Planten un Blomen”, DE-Hamburg | rimpf Architektur & Generalplanung, DE-Hamburg, Paul Schüler – Architekten, DE-Hamburg, plp Architekten Generalplaner, DE-Hamburg

Die historischen Kunsteisbahn wurde 1935 in der Hamburger Parkanlage „Planten un Blomen“ erbaut und zur internationalen Gartenschau 1973 in die Hamburger Wallanlage integriert. Den Entwurf zu Modernisierung und Erhalt lieferte die Arbeitsgemeinschaft aus rimpf Architektur & Generalplanung und Paul Schüler – Architekten und plp Architekten Generalplaner.

Bauherr: GMH | Gebäudemanagement Hamburg

Ort: DE-Hamburg

Architekten: rimpf Architektur & Generalplanung, DE-Hamburg, Paul Schüler – Architekten, DE-Hamburg und plp Architekten Generalplaner, DE-Hamburg

rimpf.de / org-architecture.com / plp-architekten.de

Fertigstellung: 2017

Fotos: Hagen Stier

Auszeichnung

Termalija Family Wellness, SI-Pod?etrtek | ENOTA, SI-Ljubljana

Mit diesem Projekt schließt das slowenische Architekturbüro ENOTA nach nunmehr fünfzehn Jahren die vollständige Umgestaltung der Therme Olimia ab.

Bauherr: Terme Olimia

Ort: SLO-Podcetrtek

Architekten: ENOTA, SLO-Ljubljana

enota.si

Fertigstellung: 2018

Fotos: Miran Kambic

Auszeichnung

Patscherkofelbahn, AT-Innsbruck | Innauer Matt Architekten mit Projektpartner ao-architekten, AT-Bezau/Innsbruck

Die Patscherkofelbahn führt vom Innsbrucker Stadtteil Igls auf den Patscherkofel. Sie wurde 1928 als Pendelbahn erbaut und 2017 durch eine Einseilumlaufbahn mit leicht veränderter Streckenführung nach einem Entwurf von Innauer Matt Architekten mit ihrem Projektpartner ao-architekten ersetzt.

Bauherr: Patscherkofelbahn GmbH | Stadt Innsbruck

Ort: AT-Innsbruck – Igls, Tirol

Architekten: Innauer-Matt Architekten ZT GmbH, AT-Bezau mit Projektpartner ao-architekten, AT-Innsbruck

www.innauer-matt.com

www.ao-architekten.com

Fertigstellung: 2017

Fotos: Adolf Bereuter

1. Preis

Amos Rex, FI-Helsinki | JKMM Architects, FI-Helsinki

Das Kunstmuseum Amos Rex des finnischen Architekturbüros JKMM Architects befindet sich im Herzen der Stadt Helsinki. Mit dem neuen Museumsbau findet zeitgenössische Architektur Einzug an einem prestigeträchtigen Ort mit historisch wertvoller Architektur.

Bauherr: Föreningen Konstsamfundet

Ort: FI-Helsinki

Architekten: JKMM Architects, FI-Helsinki

jkmm.fi

Fertigstellung: 2018

Fotos: Mika Huisman

2. Preis

LocHal Public Library, NL-Tilburg | Civic Architects, NL-Amsterdam, Academy of Architecture Tilburg, NL-Tilburg Braaksma & Roos Architecten, NL-Den Haag Inside Outside, NL-Amsterdam Mecanoo Architecten, NL-Delft

Gemeinsam haben die niederländischen Büros CIVIC Architects, Braaksma & Roos Architecten, Inside Outside/Petra Blaisse, Mecanoo Architecten sowie die Academy of Architecture Tilburg einen ehemaliger Lokomotivhangar aus dem Jahr 1932 in die öffentliche Bibliothek LocHal verwandelt.

Bauherr: Municipality of Tilburg

Ort: NL-Tilburg

Architekten: Civic Architects (NL-Amsterdam), Braaksma & Roos Architecten (NL-Den Haag), Inside Outside / Petra Blaisse (NL-Amsterdam), Mecanoo Architecten (NL-Delft) + Academy of Architecture Tilburg (NL-Tilburg)

Fertigstellung: 2018

Fotos: Stijn Bollaert

3. Preis

Forum, NL-Groningen | NL Architects, NL-Amsterdam, deMunnik-deJong-Steinhauser architectencollectief, NL-Amsterdam, NorthernLight, NL-Amsterdam TANK, NL-Amsterdam &Prast&Hooft, NL-Amsterdam

Mit dem Forum Groningen entwickelten NL Architects ein multifunktionales Gebäude – ein mit Büchern und Bildern gefülltes kulturelles „Kaufhaus“, das Ausstellungsräume, Kinosäle, Versammlungsräume und Restaurants bietet.

Bauherr: Stadt Groningen

Ort: NL-Groningen

Architekten: NL Architects, NL-Amsterdam

nlarchitects.nl

Fertigstellung: 2019

Fotos: Marcel van Derburg

Auszeichnung

Evang.-Luth. Gemeindezentrum, DE-Kösching | Diezinger Architekten, DE-Eichstätt

Das neue Gemeindezentrum definiert mit seiner kompakten, ausdrucksstarken Hoftypologie einen neuen Ort auf einer kleinen Anhöhe am Ortsrand von Kösching. Kirche, Gemeindezentrum und Turm gruppieren sich um einen gemeinsamen Innenhof.

Bauherr: Evang. – Luth. Gesamtkirchengemeinde Ingolstadt

Ort: DE-Kösching

Architekten: Diezinger Architekten, DE-Eichstätt

www.diezingerarchitekten.de

Fertigstellung: 2018

Fotos: Peter Bonfig

Auszeichnung

Stapferhaus, CH-Lenzburg | pool Architekten, CH-Zürich

Mit dem neuen Standort am Bahnhof Lenzburg erhält das Stapferhaus mit dem Entwurf des Zürcher Büro pool Architekten eine adäquate räumliche Präsenz, sowohl für seine inhaltlichen Werte wie auch für seine nationale, kulturelle Bedeutung.

Bauherr: Stiftung Stapferhaus

Ort: CH-Lenzburg

Architekten: pool Architekten, CH-Zürich

poolarch.ch

Fertigstellung: 2018

Fotos: Ralph Feiner

Auszeichnung

Harvard ArtLab, US-Allston, MA | B-L Barkow Leibinger, DE-Berlin

Das ArtLab entstand nach Plänen von Barkow Leibinger für die Harvard University an der North Harvard Street im Allston Campus. Der Bildungsbau trägt zur Aktivierung des Universitätsgeländes bei und schafft dringend benötigten Raum für die Vielfalt der auf dem Campus vertretenen künstlerischen Sparten.

Bauherr: Harvard University

Ort: USA-Allston

Architekten: Barkow Leibinger, DE-Berlin

www.barkowleibinger.com

Fertigstellung: 2019

Fotos: Iwan Baan, Amsterdam

1. Preis

FHNW-Campus, CH-Muttenz | pool Architekten, CH-Zürich

Inmitten der massiven Gewerbebauten am Muttenzer Gleisfeld bildet der kubische Baukörper der FHNW einen dominanten Abschluss. Ihm vorgelagert sind ein repräsentativer Platz und ein Park.

Bauherr: Hochbauamt Basel-Landschaft

Ort: CH-Muttenz

Architekten: pool Architekten, Zürich

www.poolarch.ch

Fertigstellung: 2018

Fotos: Andrea Helbling, Mark Niedermann

2. Preis

Architecture Faculty in Tournai, BE-Tournai | Aires Mateus e Associados, PT-Lisbon

Mitten im historischen Stadtzentrum der belgischen Stadt Tournai erweitern die portugiesischen Architekten Aires Mateus die Architekturfakultät der Stadt, die wiederum ein Ableger der Universität Louvain-la-Neuve (Neu-Löwen) ist.

Bauherr: Catholic University of Louvain

Ort: BE-Tournai

Architekten: Aires Mateus, PT-Lissabon

www.airesmateus.com

Fertigstellung: 2017

Fotos: Juan Rodriguez

3. Preis

Bildungscampus Friedrich Fexer, AT-Wien | querkraft architekten, AT-Wien Grundschule Freiham

Im Wiener Bildungsbauprogramm sieht das Konzept „Campus plus“ eine enge Verknüpfung zwischen Kindergarten und Schule vor, um den Übergang zwischen den Institutionen zu erleichtern. Vier Schulklassen und zwei Kindergartengruppen werden dabei zu Bildungsbereichen zusammengefasst und nutzen gemeinsame Multifunktionsflächen.

Bauherr: Stadt Wien

Ort: AT-Wien

Architekten: querkraft architekten und skyline architekten, AT-Wien

querkraft.at

skyline-architekten.at

Fertigstellung: 2017

Fotos: Lukas Schaller/querkraft architekten

Auszeichnung

Grundschule Freiham II Quartierszentrum, DE-München | wulf architekten, DE -Stuttgart

Grundlage für die Gestaltung der fünfzügigen Grundschule war für Wulf Architekten das „Münchner Lernhaus“: ein Haus zum Lernen für Kinder von 6 bis 10 Jahren und ein vielfältig bespielbarer Ort für den ganzen Tag.

Bauherr: Landeshauptstadt München, Baureferat Hochbau

Ort: DE-München-Aubing

Architekten: Wulf Architekten, Stuttgart

www.wulfarchitekten.com

Fertigstellung: 2017

Fotos: Brigida González

Auszeichnung

Schulcampus, AT-Neustift im Stubaital | fasch&fuchs.architekten, AT-Wien

Als komplexes Raumgefüge angelegt ist der Schulcampus Neustift geprägt von zwei markanten Kopfbauten: einem langen, schmalen, zweigeschossigen Bau direkt an Hauptstraße und einem fünfgeschossigen Kubus.

Bauherr: Gemeinde Neustift

Ort: AT-Neustift im Stubaital

Architekten: fasch&fuchs.architekten, AT-Wien

www.faschundfuchs.com

Fertigstellung: 2019

Fotos: Hertha Hurnaus

Auszeichnung

Null-Energie-Schule: Schubart Gymnasium, DE-Aalen | LIEBEL/ARCHITEKTEN, DE-Aalen, Transsolar Energietechnik, DE-Stuttgart

Der Fachklassentrakt für Biologie und Chemie wurde von Liebel/Architekten als Null-Energie-Gebäude konzipiert. Das integrale Klimakonzept minimiert den Technikeinsatz und nutzt die natürlichen Größen Licht, Thermik und Erdwärme maximal aus.

Bauherr: Stadt Aalen

Ort: DE-Aalen

Architekten: Liebel/Architekten BDA, DE-Aalen, transsolar, DE-Stuttgart

www.liebelarchitekten.de

www.transsolar.com

Fertigstellung: 2019

Fotos: Liebel/Architekten

Auszeichnung

Lernlandschaft, CH-Basel | ZMIK / Studio for Spacial Design, CH-Basel

Neue Unterrichtsformen fordern neue Raumstrukturen und Mitsprache. In der Primarschule St. Johann gestaltete ZMIK die drei Hauptkorridore zu vielfältigen Lern- und Aufenthaltsorten um.

Bauherr: Erziehungsdepartement Basel

Ort: CH-Basel

Architekten: ZMIK // Studio for Spacial Design, CH-Basel

www.zmik.ch

Fertigstellung: 2019

Fotos: Weisswert, Basel

1. Preis

Grüne Erde Welt – Ein Gebäude das atmet, AT-Steinfelden | terrain: integral designs, DE-München

Grüne Erde hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten spezialisiert, die Nachhaltigkeit und fairem Handel gerecht werden. Auch bei ihrem neuen Flagshipstore mit Produktionsstandort im österreichischen Steinfelden ist der Produzent seinen Grundsätzen treu geblieben und hat inmitten von Wäldern, Wiesen und Bergen in einer dünn besiedelten Gegend ein Gebäude aus natürlichen Baustoffen errichtetet, das das natürliche Umfeld einbezieht und mit geringem ökologischen Fußabdruck auskommt.

Bauherr: Gruene Erde GmbH, Scharnstein

Ort: AT-Steinfelden

Architekten: terrain: integral designs, ARKADE ZT, transsolar

www.terrain.eco / www.arkd.at / www.transsolar.com

Fertigstellung: 2018

Fotos: Jan Schuenke

2. Preis

Parking Building IMEC / KUL, BE-Leuven | STÉPHANE BEEL ARCHITECTS, BE-Gent

Auf dem Campus Arenberg III wurde ein neues Parkhaus nach dem Entwurf des belgischen Büros Stéphane Beel Architects errichtet. Das Parkhaus wurde parallel zur Straße Kapeldreef angelegt und fungiert auf dem Campus als Vermittler zweier Standorte.

Bauherr: IMEC and KU Leuven

Ort: BE-Leufen

Architekten: Stéphane Beel Architects

www.stephanebeel.com

Fertigstellung: 2018

Fotos: Luca Beel

3. Preis

Muttenz Water Purification Plant, CH-Muttenz | Oppenheim Architecture, CH-Muttenz Basel

Die von Oppenheim Architecture Europa im schweizerischen Muttenz geplante Kläranlage ist ein Musterbeispiel an Nachhaltigkeit, das äußerst sensibel mit der kontrastreichen Umgebung am Rheinufer umgeht.

Bauherr: Stadt Muttenz

Ort: CH-Muttenz

Architekten: Oppenheim Architecture

www.oppenoffice.com

Fertigstellung: 2017

Fotos: Aaron Kohler, Rasem Kamal, Börje Müller

Auszeichnung

Pacherhof neuer Keller, IT-Neustift- Vahrn | Bergmeisterwolf Architekten, IT-Brixen

Wichtiges Zeugnis für die Winzertradition des Weinguts in Eisacktal bei Brixen ist der denkmalgeschützte Hof aus dem 11. Jahrhundert, der fortwährend erweitert wurde. bergmeisterwolf architekten schufen neue Kellerräume für den historischen Säulenkeller von 1450.

Bauherr: Familie Huber – Pacherhof

Ort: IT-Neustift-Vahrn

Architekten: Bergmeisterwolf, Brixen

www.bergmeisterwolf.it

Fertigstellung: 2018

Fotos: Gustav Willeit

1. Preis

Casa Desordenada, ES-Granada | SERRANO+BAQUERO Arquitectos, ES-Granada

Mit dem Wohnhaus Casa Desordenada in Granada hat das spanische Architekturbüro Serrano+Baquero ein „Haus im Haus“ entworfen, bei dem bereits vorhandene Strukturen mit neu hinzugefügten Elementen kombiniert wurden.

Bauherr: CUGSA

Ort: ES-Granada

Architekten: Serrano+Baquero, ES-Granada

www.sarranoybaquero.com

Fertigstellung: 2017

Fotos: Serrano+Baquero

2. Preis

Musterzimmer im Landlab Schloss Wiehe, DE-Roßleben-Wiehe | Studierende der Architektur, FH Erfurt / Professoren Bechthold/Kaindl/Deckert, LB Bigeschke, DE-Erfurt

Für das leerstehende Schloss Wiehe im nördlichen Thüringen entwickelten Studierende der Fachhochschule Erfurt im Studiengang Architektur ein Gesamtkonzept für die Umnutzung des Bestands zum Tagungs- und Klausurhau.

Bauherr: Stadt Roßleben-Wiehe

Ort: DE-Roßleben-Wiehe

Architekten: Studierende der Architektur,

FH Erfurt Professoren Bechthold/Kaindl/Deckert, LB Bigeschke

www.fh-erfurt.de

Fertigstellung: 2019

Fotos: Fachhochschule Erfurt

3. Preis

Bos en Duin A // 19, NL-Oostkapelle | Aretz Dürr Architektur, DE-Köln

Für ein Ferienhaus im niederländischen Küstenort Oostkapelle gestalteten Aretz Dürr Architektur aus Köln ein Gartenhaus zum Verstauen von Fahrrädern und Gartengeräten. Vorgaben waren ein natürlicher Baustoff wie Holz, der ohne Pflege auskommt. Gleichzeitig sollte die ohnehin schon kleine Gartenfläche nicht noch weiter minimiert werden. Der Kostenrahmen orientierte sich an einem Fertigbausatz aus dem Baumarkt.

Bauherr: Privat

Ort: NL-Oostkapelle

Architekten: Aretz Dürr Architektur, DE-Köln

aretzduerr.de

Fertigstellung: 2019

Fotos: Sven Aretz / Sophie Schulten

Auszeichnung

Das schwarze Haus, DE-Breitbrunn a. Ammersee | BUERO WAGNER, DE-Herrsching

Das Schwarze Haus errichteten die ortsansässigen Architekten von Buero Wagner am Ammersee ohne jegliche chemische Behandlung der Oberflächen. Die Holzverkleidung der Fassaden ist durch ein präventives Verkohlungsverfahren wasserabweisend und resistent gegen Pilze. Die Innenwände, Böden und Decken aus Stahlbeton mit einer eingegossenen Flächenheizung sind roh belassen und lediglich sandgestrahlt oder geschliffen, um die Textur der Gesteinszuschläge hervorzuheben.

Bauherr: Privat

Ort: DE-Breitbrunn am Ammersee

Architekten: Buero Wagner, DE-Herrsching

buerowagner.eu

Fertigstellung: 2018

Fotos: Buero Wagner

Auszeichnung

Housing and Nursery, CH-Auvernier | frundgallina, CH-Neuchâtel

In der Nähe des historischen Zentrums des Dorfs Auvernier im Kanton Neuenbug hat das Schweizer Architekturbüro frundgallina einen charakteristischen Neubau entworfen.

Bauherr: Municipality of Milvignes

Ort: CH-Auvernier

Architekten: frundgallina, CH-Neuchâtel

www.frundgallina.ch

Fertigstellung: 2017

Fotos: J-C Frund

Auszeichnung

Haus in Altschönau, DE-Altschönau | Maximilian Hartinger Architekt, DE-München

Die Bauherrschaft, eine junge Familie aus dem Bayerischen Wald, wünschte sich ein günstiges Haus mit der Anmutung eines typischen lokalen „Stadels“ (Scheune) und einer Orientierung zum panoramaartigen Ausblick.

Bauherr: Privat

Ort: DE-Altschönau

Architekten: Maximilian Hartinger, DE-München

www.maxhartinger.de

Fertigstellung: 2018

Fotos: Sebastian Schels

1. Preis

Terrassenhaus Berlin / Lobe Block, DE- Berlin | Brandlhuber+ Emde, Burlon / Muck Petzet Architekten, DE-Berlin/München

Mit dem Terrassenhaus Berlin / Lobe Block im Berliner Ortsteil Wedding haben Brandlhuber+ Emde, Burlon / Muck Petzet Architekten ein Update der Typologie des Terrassenhauses vorgenommen: Den Verlust an öffentlichem Raum, der mit der großflächigen Überbauung des Grundstücks einherging, glichen sie mit weiträumigen, halböffentlichen Terrassen aus.

Bauherr: Lobe Block / Olivia Reynolds & Elke Falat

Ort: DE-Berlin

Architekten: Brandlhuber+ Emde, Burlon/Muck Petzet Architekten, DE-Berlin

brandlhuber.com

muck-petzet.com

Fertigstellung: 2018

Fotos: David von Becker, Erika Overmeer

2. Preis

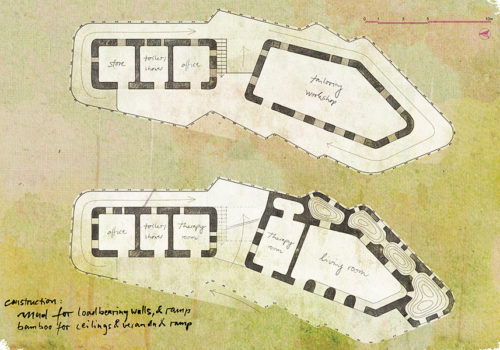

Anandaloy, BD-Rudrapur | Studio Anna Heringer, DE-Laufen

Oftmals wird in Bangladesch eine Behinderung als Strafe Gottes oder als schlechtes Karma angesehen, was zur Folge hat, dass die Gehandicapten entsprechend isoliert leben müssen. Therapieplätze sind rar gesät und in ländlichen Gebieten wie Rudrapur gänzlich unbekannt. Im Anandaloy Gebäude wurde ein Zentrum für Menschen mit Behinderung mit einem Textil-Workshop kombiniert.

Bauherr: Dipshika

Ort: BGD-Rudrapur

Architekten: Studio Anna Heringer, DE-Laufen

anna-heringer.com

Fertigstellung: 2019

Fotos: Studio Anna Heringer, Stefano Mori

3. Preis

Frische Schale – Reifer Kern, CH-Teufen | Barbara Gschwend Architektur.Innenarchitektur, CH-Nänikon

Motiviert vom Potential des Bestands interpretierte die Architektin Barbara Gschwend die vorhandene Struktur des traditionellen Appenzeller Bauernhauses in Form einer modernen Holzbaukonstruktion neu.

Bauherr: Privat

Ort: CH-Teufen

Architekten: Barbara Gschwend Architektur

barbaragschwend.ch

Fertigstellung: 2018

Fotos: Alex Filz

Auszeichnung

Spreestudios, DE-Berlin | Thomas Baecker Bettina Kraus Architekten, DE-Berlin

Auf dem östlichen „Baufeld A“ der Berliner Spreestudios realisierten Thomas Baecker Bettina Kraus Architekten durch die Aufstockung der ehemaligen Garagen und Werkhallen der DDR-Zollverwaltung stark differenzierte und individualisierbare Gewerbeeinheiten von 50 bis 650 Quadratmetern.

Bauherr: Spreestudios GmbH & Co. KG

Ort: DE-Berlin

Architekten: Thomas Baecker Bettina Kraus Architekten, DE-Berlin

tbbk.de

Fertigstellung: 2018

Fotos: Thomas Baecker Bettina Kraus Architekten / Filip Kujawski

Auszeichnung

Studio Cascina Garbald, CH-Castasegna | Ruinelli Associati Architetti, CH-Soglio

Die Cascina befindet sich auf der Wiese hinter dem Gebäudekomplex Villa Garbald. Das Haus ist ein Wiederaufbau in der gleichen Position, dem gleichen Volumen und der gleichen Höhe des vorherig bestehenden Gebäudes (ehemaliges Kastaniendörrhaus). Dies nicht nur, weil es von der Bauordnung vorgeschrieben ist, sondern weil be- wusst ein behutsamer Zugang zum Thema und zur Landschaft gesucht wurde.

Bauherr: Fondazione Garbald

Ort: CH-Castasegna

Architekten: Ruinelli Associati Architetti, Soglio

ruinelli-associati.ch

Fertigstellung: 2019

Fotos: Raymond Meier, Marcello Mariana, Ralph Feiner

Auszeichnung

Architekturcluster Stadtelefant, AT-Wien | Franz&Sue, AT-Wien

Als gewerbliche Baugruppe haben die Architekturbüros Franz & Sue, PLOV und Solid gemeinsam mit den branchennahen Unternehmen A-NULL Bausoftware und Hoyer Brandschutz dieses Quartiershaus errichtet.

Bauherr: Bloch-Bauer-Promenade 23 Real GmbH

Ort: AT-Wien

Architekten: Franz & Sue, PLOV und Solid

franzundsue.at

Fertigstellung: 2019

Fotos: David Schreyer

1. Preis

Genossenschaftshaus Stadterle, CH -Basel | Buchner Bründler Architekten, CH-Basel

Ehemals ein Güterbahnhof, wurde der östliche Teil des Gebiets als Erlenmatt Ost zum Wohnquartier weiterentwickelt, das mit mehreren Bauten an einen Park angrenzt. Initiiert wurde das Projekt von der Stiftung Habitat. Der Planungs- und Bauprozess wurde partizipativ mit den Genossenschaftlern gestaltet.

Bauherr: Wohngenossenschaft Zimmerfrei, Basel

Ort: CH-Basel

Architekten: Buchner Bründler Architekten

www.bbarc.ch

Fertigstellung: 2017

Fotos: Daisuke Hirabayashi, Basile Bornand

2. Preis

Hebammenhaus, GH-Havé Etoe (Volta Region) | Peter Behrens School of Arts Fachbereich / Hochschule Düsseldorf, DE-Düsseldorf, Georgia Institute of Technology, US-Atlanta, imagine structure, DE-Köln / Frankfurt am Main, Hochschule Koblenz, Havé Tech Berufsschule Ghana, transsolar, DE-München

Etwa 50 Studierende haben gemeinsam mit deutschen Handwerksauszubildenden und Ghanaischen Berufsschülern ein Hebammenwohnheim entworfen und gebaut. Fertiggestellt wurde das Projekt 2018. Das Dorf Havé Etoe liegt mitten im Dschungel im bergigen Teil an der Grenze zu Togo.

Bauherr: Meeting Bismarck Gododo Ghana Geburts und Kinderhilfe e.V.

Ort: GH-Havé Etoe (Volta Region)

Architekten: Peter Behrens School of Arts Fachbereich / Hochschule Düsseldorf, DE-Düsseldorf, Georgia Institute of Technology, US-Atlanta, imagine structure, DE-Köln/ Frankfurt, Hochschule Koblenz, DE-Koblenz, Havé Tech Berufsschule, Ghana, Transsolar Klimaengineering

Fertigstellung: 2018

Fotos: David Kwaku Photography / Thomas Schaplik

3. Preis

`t Atelier, BE-Mechelen | dmvA architecten, BE-Mechelen

Mit dem gemeinnützigen ‘t Atelier im belgischen Mechelen realisierte das belgische Architekturbüro dmvA architecten in enger Zusammenarbeit mit dem Bauherrn ein besonderes Projekt, das zu großen Teilen in der hauseigenen Tischlerwerkstatt ausgeführt werden konnte.

Bauherr: vzw ‘t Atelier

Ort: BE-Mechelen

Architekten: dmvA architecten, BE-Mechelen

www.dmva-architecten.be

Fertigstellung: 2019

Fotos: Johnny Umans

Auszeichnung

New Correctional Facility, GL-Nuuk | Schmidt Hammer Lassen Architects, DK-Copenhagen, FRIIS & MOLTKE Architects, DK-Aarhus

Eingebettet in die zerklüftete Landschaft von Grönlands Küstenhauptstadt Nuuk ist nach einem Entwurf des Kopenhagener Architekturbüro Schmidt Hammer Lassen Architects gemeinsam FRIIS & MOLTKE Architects aus Aarhus eine neue Justizvollzugsanstalt, die Ny Anstalt, entstanden.

Bauherr: Danish Ministry of Justice/ Danish Prison and Probation Service

Ort: GL-Nuuk

Architekten: Schmidt Hammer Lassen Architects, DK-Copenhagen mit FRIIS & MOLTKE Architects, DK-Aarhus

www.shl.dk / www.friis-moltke.com

Fertigstellung: 2019

Fotos: : Schmidt Hammer Lassen Architects

Auszeichnung

Betonoase, DE-Berlin | GRUBER + POPP ARCHITEKTEN, DE-Berlin

Inmitten von zehn-bis zwanziggeschossigen Wohnhochhäusern im Berliner Stadtteil Lichtenberg hat das Büro GRUBER + POPP ARCHITEKTEN einen Pavillon mit dem wundersamen Namen „Betonoase“ errichtet.

Bauherr: Bezirksamt Lichtenberg, Abt. Facility Management

Ort: DE-Berlin

Architekten: GRUBER + POPP ARCHITEKTEN BDA, DE-Berlin

www.gruberpopp.de

Fertigstellung: 2018

Fotos: Alexander Blumhoff