Upcoming Architects Facing New Conditions – Interview mit Sven Aretz und Jakob Dürr, Aretz Dürr Architektur

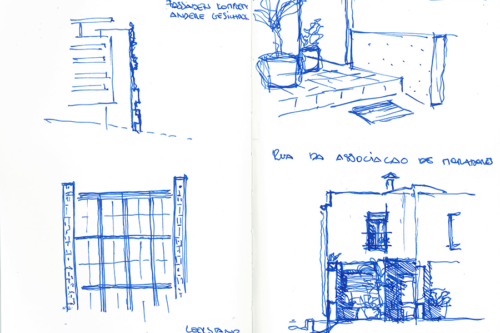

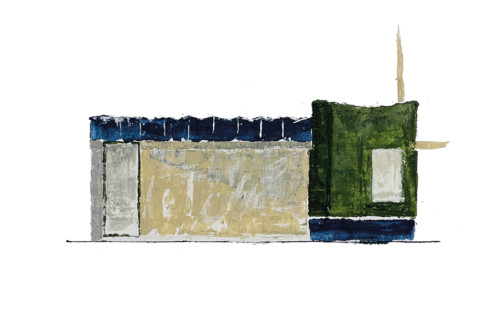

- Aretz Dürr_Gartenhaus Oostkapelle

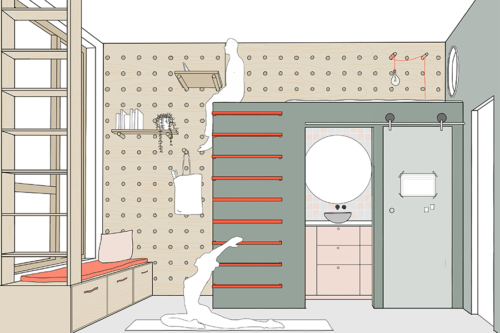

- Aretz Dürr_Wohnhaus in Biberach

- Aretz Dürr_Wohnhaus in Oberberg

- Sven Aretz & Jakob Dürr von Aretz Dürr Architektur

Upcoming Architects nehmen Stellung, wie sie den Herausforderungen des globalen Wandels begegnen und wie sie ihre Position als Ideengeber, Neuschöpfer und Qualitätssetzer behaupten. Lesen Sie dazu hier das Gespräch mit Sven Aretz und Jakob Dürr von Aretz Dürr Architektur

“Wir müssen in erster Linie daran arbeiten, ein gesellschaftliches Verständnis für den Zusammenhang von knapper werdenden Rohstoffressourcen und dem notwendigen Überdenken unserer Anspruchshaltung an hohe Standards in einer architektonischen Haltung zu etablieren. Unser Verbrauch steigt, unsere Ressourcen aber sind endlich. Wir beobachten oft, dass an bekannten Raumvorstellungen festgehalten wird. Dass es aber oftmals anders besser geht und man einen Weg fern eingefahrener Denkmuster beschreiten kann, ist in vielen Köpfen noch nicht angekommen.”

Sven Aretz und Jakob Dürr

GROHE: Auf Ihrer Website erwähnen Sie, dass Ihnen ein reduzierter Materialeinsatz, einfache Konstruktionsweisen und wohlüberlegte Fügeprinzipien wichtig sind. Unterscheidet Sie diese Haltung von Ihren Kolleg*innen?

Sven Aretz und Jakob Dürr: Ja, im Vergleich zu vielen Kolleg*innen ist das eine konstruktiv differenzierte Betrachtung. Darin steckt auch das Hinterfragen der baulichen Standards und gleichzeitig das Suchen nach einer Angemessenheit, die für uns ein Weg in Richtung Nachhaltigkeit bedeutet. Explizit drückt sich das im ersten Schritt durch einen reduzierten Materialeinsatz aus. Wir versuchen grundsätzlich so wenig Material wie möglich in ein Gebäude einzubringen. Im zweiten Schritt betrachten wir, welche Potenziale die einzelnen Materialien und Bauteile haben und wie wir diese zu einem sinnigen Ganzen zusammenführen können.

Sie arbeiten viel in der Typologie Wohnungsbau. Manche Wohnungsbaugesellschaften fragen sich, warum in neue Wohnmodelle investieren, wenn die Nachfrage nicht da ist? Was sagen Sie dazu?

Wir müssen in erster Linie daran arbeiten, ein gesellschaftliches Verständnis für den Zusammenhang von knapper werdenden Rohstoffressourcen und dem notwendigen Überdenken unserer Anspruchshaltung an hohe Standards in einer architektonischen Haltung zu etablieren. Unser Verbrauch steigt, unsere Ressourcen aber sind endlich. Wir beobachten oft, dass an bekannten Raumvorstellungen festgehalten wird. Dass es aber oftmals anders besser geht und man einen Weg fern eingefahrener Denkmuster beschreiten kann, ist in vielen Köpfen noch nicht angekommen. Schnell landet man auf dem Weg des geringsten Widerstands. Weiter zurückliegende tradierte Bauformen, die aus gebotener Sparsamkeit und dem Anspruch an Dauerhaftigkeit entstanden sind, waren eigentlich gut. Nach dem Krieg hat sich die Struktur unseres Wirtschaftssystems stark gewandelt; wechselnde Betätigungsfelder haben Kultur und Gesellschaft prägend verändert. So kam es zum Bruch mit tradierten Bauformen, aber auch mit deren Grundwerten. Und genau da setzen wir jetzt an: Bevor wir mit den Bauherr*innen in den Planungsprozess einsteigen, zeigen wir Ihnen im Rahmen einer Art ‚Vorlesungsreihe‘, welche Bauweisen es überhaupt gibt und geben ihnen die Möglichkeit, sich mit ihrer Haltung in den unterschiedlichen Baustrukturen einzuordnen. Eigentlich müsste man diesen Prozess in einer größeren Skalierung betreiben und zukünftige Bauherren zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt in die Welt der Architektur einführen – z.B. schon in der Schule. Interessant ist die Frage: Woher kommen baukulturelle Traditionen? In der Regel haben traditionelle Bauweisen ihren Ursprung in funktionalen Anforderungen und den damit einhergehenden Gewohnheiten von Menschen. Heute muss man allerdings hinterfragen: Wie viel Funktion steckt noch in Bautraditionen und Bauweisen, die ihre funktionalen Anforderungen und Bezüge verloren haben? Tradition? Müssen wir immer noch bauen wie vor 100 Jahren? Was ist sinnvoll und was muss neu gedacht werden? Eine Suche nach der Angemessenheit.

Über Aretz Dürr Architektur

Sven Aretz Architekt BDA (*1988) Studium der Architektur RWTH Aachen. 2016 Abschluss M.Sc. Architektur mit Auszeichnung RWTH Aachen. Mitarbeit in Architekturbüros, Schreinerei und Metallbau in Stuttgart, Krefeld und Köln. Seit 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Baukonstruktion RWTH Aachen und freie Tätigkeit als Architekt.

2019 Gründung des Architekturbüros Aretz Dürr Architektur in Köln.

2020 Berufung in den Bund Deutscher Architekten, BDA.

Jakob Du?rr Architekt BDA (*1980) Studium der Architektur RWTH Aachen und ENSAPVS Paris. 2008 Abschluss Diplom RWTH Aachen. Mitarbeit in Architekturbüros in Stuttgart, Paris und Köln. 2011 Gründung des Architekturbüros Jakob Dürr Architekten. 2016-18 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Baukonstruktion RWTH Aachen. Seit 2018 Lehrbeauftragter am Lehrstuhl Baukonstruktion RWTH Aachen.

2019 Gründung des Architekturbüros Aretz Dürr Architektur in Köln.

2020 Berufung in den Bund Deutscher Architekten, BDA.

Lesen Sie mehr aus der Reihe Upcoming Architects Facing New Conditions auf der Seite der GROHE Digital Talks