Architekturbarometer 30mal10 – Interview mit Matthias Pfeifer (RKW Architektur+)

- Matthias Pfeifer (RKW Architektur+)

- Neue Hauptverwaltung der Unfallkasse NRW, Düsseldorf

Bietet Corona Ihrer Einschätzung nach dem Architekten die Chance, sein Berufsbild in der Krise neu zu positionieren?

Ja, das könnte sein. Der Architekt hat ja nun die Fähigkeit, von seiner Disziplin aus Dinge sehr breit zu betrachten, also aus verschiedenen Standpunkten. Gute Architekten haben ja keine einseitige Brille auf, sondern sie können verschiedene Aspekte berücksichtigen. Sie verstehen die Belange ihrer Bauherren, die auch sehr stark wirtschaftlich geprägt sind. Sie verstehen aber auch soziale Belange, wie Gesellschaft funktioniert und welchen Beitrag Architektur und Gebäude zu gesellschaftlichen Entwicklungen leisten. Das wird den Architekten auch abverlangt, denn so betrachten ja zum Beispiel die Kommunen die Projekte. Größere Projekte haben immer einen solchen gesellschaftlichen Impetus in sich.

Und letztendlich sind Architekten auch Ingenieure, also auch Techniker und können Dinge nicht nur sehen und verstehen, sondern auch zu Lösungen beitragen. Wir sind sozusagen als Architekten die Weltmeister des Halbwissens. Das ist der große Vorteil, dass wir alles betrachten können. Der große Nachteil ist, dass am Tisch immer noch einer sitzt, der den einzelnen Aspekt jeweils genauer kennt. Das ist Wohl und Wehe unseres Berufs. Ich glaube, gerade in schwierigen und komplexen Situationen ist die Sichtweise aus verschiedenen Blickwinkeln essentiell wichtig; und neben Fachspezialisten brauchen wir immer Leute, die das Große und Ganze gleichzeitig im Blick halten.

Die Arbeit in der modernen Dienstleistungsgesellschaft vollzieht sich mehr und mehr in Netzwerken mit unterschiedlichen Beteiligten, an unterschiedlichen Orten. Das Büro kann überall sein nach dem Motto „Office is where you want“. Dies stellt auch neue Anforderungen an das Gebäude selbst. Ist davon auszugehen, dass Bürogebäude auch nach Corona nochmals komplett anders geplant werden?

Ja, das stimmt. Dass ein Büro von seiner Grundkonzeption flexibel sein muss, ist sonnenklar. Es geht jetzt um eine ganz konkrete Frage. Also dafür sind wir dann auch Ingenieure, wir Architekten. Wie halten wir es mit dem Großraum? Wie groß sollen die Büroflächen sein? Möglichst groß, wie manche sagen, was aber natürlich auch negative Effekte hat. Können wir es vertreten, was übrigens sehr wünschenswert wäre, die Gebäude in größeren Bürotiefen zu planen? Das heißt, wie nah muss jemand am Fenster sitzen? Welche Rolle spielt die Fensterlüftung in einem modernen Büro, wenn die Flächen sehr groß sind? Es sind wirklich auch technische Fragen, die man miteinander diskutieren muss. Und die technischen Fragen sind nie einfach nur Technik, sondern sie sind auch immer mit dem Empfinden von Menschen zu verknüpfen. Das muss man immer gemeinsam sehen und das ist eben die große Schwierigkeit.

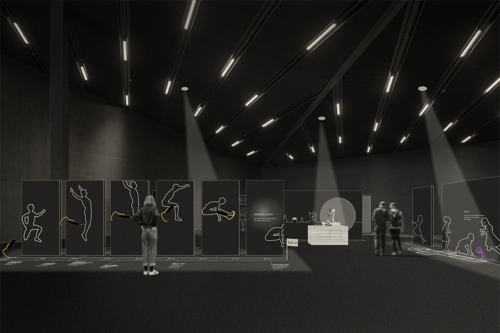

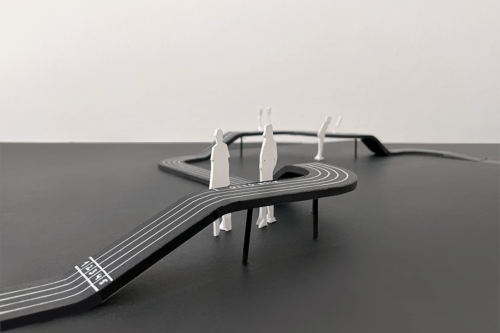

Da Corona und die neuen Arbeitswelten auf all diese Aspekte Auswirkungen haben, wird es natürlich viele Veränderungen geben. Ich kann nur erneut werben für die Flexibilität, die sich dann als großes Biotop in kleinen Schritten an die jeweils aktuellen Bedürfnisse anpassen kann. Die systematische Kommunikation, die geordnete, die straffe Kommunikation lässt sich tatsächlich über technischen Medien sehr gut abwickeln. Aber wir alle wissen, wir sind Menschen und da gibt es neben dieser geordneten, systematischen Kommunikation noch eine informelle Kommunikation. Im Büro sehe ich, was andere Leute tun und arbeiten, vielleicht höre ich es zum Teil sogar. Dadurch bekomme ich Informationen und Hinweise, die ich sonst nicht bekäme. Das ist genau diese informelle Kommunikation und sie hat einen hohen Stellenwert. Und deswegen wird das Büro möglicherweise zukünftig auch eher so eine Art Treffpunkt werden, wo sich Menschen austauschen, die zusammenarbeiten.

Aktuell besprechen und planen wir die zukünftige Zusammenarbeit in meiner Gruppe. Auch wir werden unsere Homeoffices über die nächsten Monate hinweg fortsetzen. Wir führen eine für jeden zugängliche Liste, worin vermerkt ist, wer im Büro anwesend ist. Neben diesen vielen internetbasierten Teamsitzungen ist die analoge Begegnung sehr wichtig. Das gemeinsame auf den Plan schauen funktioniert natürlich technisch auch, aber es hinterlässt doch irgendwie immer eine kleine Leerstelle.

Einige Ihrer Kollegen plädieren für wesentlich mehr gemischte Nutzungskonzepte, also weg von den Wohnsiedlungen am Stadtrand in Kombination mit Bürotürmen in der Stadt. Geht der Weg in Richtung monofunktionaler Architekturen?

Die Entwicklung zeigt, dass monofunktionale Quartiere zurückgehen, ob das auch für monofunktionale Gebäude gilt, dass entzieht sich meiner Kenntnis. Eine der wesentlichen städtebaulichen Ideen der Moderne, also die Idee der modernen Stadt, war die funktionale Trennung und die Kommunikation dazwischen, also das Hin- und Herbewegen mit Verkehrsmitteln. Diese Idee war ein Fehler. Und diese Idee wird an jeder Ecke versucht zu reparieren, indem man in der Tat zu gemischten Quartieren kommt, was heutzutage auch viel besser möglich ist, weil eben weniger Menschen in der stinkenden Industrie tätig sind, sondern wenn, dann in der sauberen Industrie. Es sind heute sowieso viel weniger Menschen in der Industrie tätig, viel mehr im tertiären Sektor. Dadurch sind natürlich die Voraussetzungen für eine durchmischte Stadt viel besser und das ist auch das, was wir haben wollen.

Vielleicht kann man damit auch die Verkehrsprobleme ein wenig lindern. Leider funktioniert es in der Praxis nicht so sehr gut, wie immer gesagt wird: Wenn man die Quartiere durchmischt, dann wohnen die Leute ja so schön nah bei ihrer Arbeitsstelle. Das wäre zwar theoretisch richtig, dummerweise arbeiten sie dann aber trotzdem in der Nachbarstadt. Das hängt auch mit unseren Familienstrukturen zusammen. Wenn beide Partner arbeiten, was heute der Regelfall ist, dann ist es eben nicht so, dass sie dann zufällig alle in der Nachbarschaft ihren Job finden, sondern sie suchen ihren Job nicht nach der regionalen Nähe aus, sondern nach anderen Kriterien, nach dem Verdienst und wie interessant er ist und so weiter. So lange wir gut von links nach rechts kommen, spielt die regionale Nähe bei der Jobsuche nur eine relativ untergeordnete Rolle.

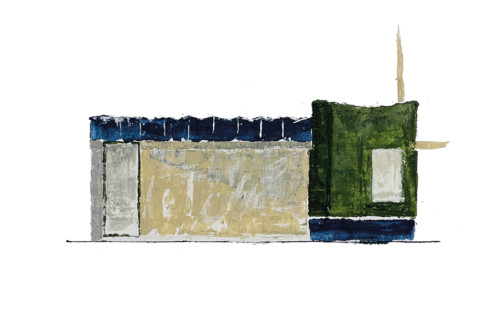

Trotz alledem bin ich natürlich für die durchmischte Stadt. Ich behaupte, die Europäische Stadt ist das anpassungsfähigste Nutzungsbiotop, das der Städtebau kennt. Das ist genau diese durchmischte Stadt. Wenn man nun einige Kriterien beachtet, zum Beispiel Erdgeschosse mit einer immer hinreichend großen Geschosshöhe und mit möglichst wenig Stützen und vor allem wenig massiven Wänden plant, dann können sich darin ganz unterschiedliche Nutzungen wiederfinden. So ist es doch auch seit Jahrzehnten geschehen. In gründerzeitlichen Häusern sind auch nicht immer noch zwangsweise dieselben Nutzungen, wie sie in ihrer Entstehungszeit waren. Mit anderen Worten, wenn wir Häuser bauen, die einfach bestimmte technische Grundvoraussetzungen haben, dann wird es auch immer leicht sein, sie auch anderen Nutzungen zuzuführen.

Das gilt auch für das Büro. Noch bauen wir in Büros Doppelböden ein, um die Kabel zu verlegen, wo wir sie brauchen. Je weniger Kabel wir benötigen, weil wir sowieso nur noch ein WLAN oder eine Steckdose haben, umso weniger sind diese Böden erforderlich. Dann gibt es technisch kaum noch einen Unterschied zwischen Büro und Wohnen. Das heißt, man kann die Dinge tatsächlich sehr flexibel auslegen. Es gibt natürlich echte Spezialimmobilien wie beispielsweise ein Kino. Ein Kino ist einfach nur ein Kino, daraus können wir nicht vernünftig etwas anderes machen. Einkaufszentren haben sich schon verändert. Innerhalb der Zentren ist die Nutzungskomponente Gastronomie seit Jahren im Anstieg begriffen. Das ist auch logisch im Wettbewerb mit dem Internet, wo sie alles kaufen, aber keinen Kaffee trinken können. Das heißt, die Center müssen eine hohe Aufenthaltsqualität über das reine Warenbeschaffen hinaus erzeugen. Es sind aber keine ganz neuen Entwicklungen, sie werden jetzt nur durch die Krise beschleunigt.

Lesen Sie das vollständige Interview mit Matthias Pfeifer auf der Seite des Architekturbarometer 30mal10 – Grohe Digital Talks.

Über Matthias Pfeifer

Matthias Pfeifer studierte Architektur an der RWTH Aachen sowie der TH Delft. Seit 1986 arbeitet er bei RKW, seit 1992 als Partner und seit 2000 als Geschäftsführender Gesellschafter. Einer seiner Schwerpunkte war die Einführung der Planungsmethode BIM im Büro. Bei der Architektenkammer NRW engagiert er sich in verschiedenen Gremien für die BIM-Einführung und ist Mitglied der Vertreterversammlung und des Kuratoriums der Stiftung Deutscher Architekten. Bei der IHK Düsseldorf engagiert sich Matthias Pfeifer als Mitglied der Vollversammlung und Vorsitzender des Arbeitskreises Immobilienwirtschaft. (www.rkw.plus)