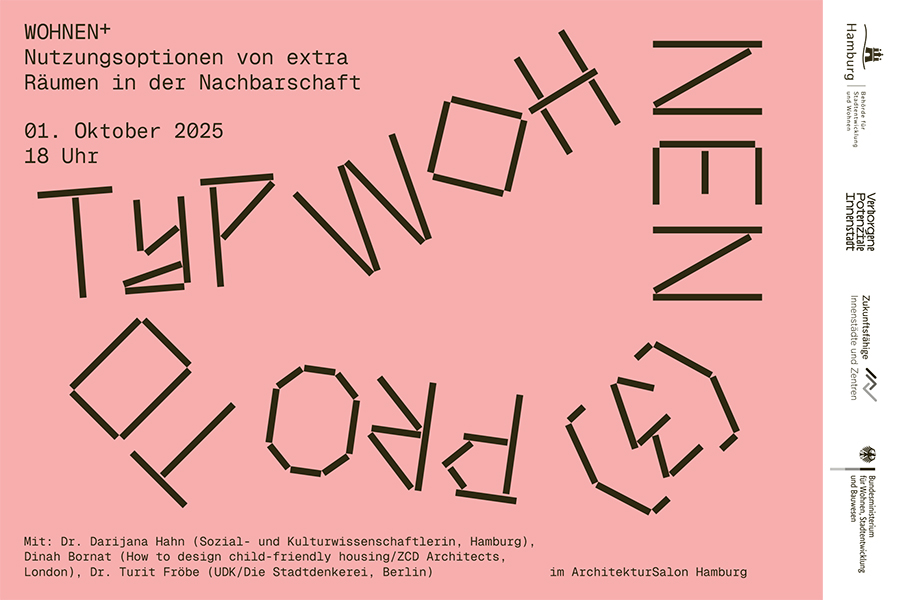

Prototyp Wohnen #3 – Wohnen+

Wohnen+

Nutzungsoptionen von extra Räumen in der Nachbarschaft

1. Oktober 2025, 18 Uhr im ArchitekturSalon Hamburg

mit Fachimpulsen von Dr. Turit Fröbe (UDK/Die Stadtdenkerei, DE-Berlin), Dr. Darijana Hahn (Sozial- und Kulturwissenschaftlerin, DE-Hamburg) und Dinah Bornat (How to design child-friendly housing / ZCD Architects, UK-London)

Städtisches Leben ist ein Ausverhandeln von privatem und öffentlichem Raum. Die Grenzen sind mal klar definiert, mal fließend. Für das soziale, politische und kulturelle Miteinander ist es unerlässlich, Orte außerhalb des privaten Wohnraums in Anspruch nehmen zu können. Eine Stadt braucht unbestimmte öffentliche Räume, die für die Aneignung durch unterschiedliche soziale Gruppen zugänglich sind, also für das oft spontane und unautorisierte Nutzen und Umgestalten dieser Räume für die eigenen Bedürfnisse.

Für das soziale, politische und kulturelle Miteinander ist es unerlässlich, Orte außerhalb des privaten Wohnraums in Anspruch nehmen zu können. Eine Stadt braucht daher unbestimmte öffentliche Räume, die für Aneignungen durch unterschiedliche soziale Gruppen zugänglich sind. Die Wahrnehmung der Möglichkeit auf Teilhabe und Aneignung ist insbesondere für Kinder und Jugendliche nicht immer gegeben. Es bedarf aber gerade in der Lebensphase des allmählichen Ablösens vom privaten Raum (der Eltern) und der beginnenden Unabhängigkeit, gemeinschaftliche nutzbarer und öffentliche zugänglicher Räume, um mit eigenen sozialen Kontakten aufzubauen und den Lebensmittelpunkt zunehmend selbst zu bestimmen. Wie können unbestimmte, solche konsumfreien Orte in der Stadt aussehen, die verschiedene soziale Gruppen und insbesondere junge Menschen ansprechen? Sind Spielplätze oder Sportflächen dafür geeignet oder verhindern Nutzungszweck und Regularien andersartige Aneignungen? Können Planer*innen Impulse setzen und zur Aneignung solcher Orte einladen oder selbst unbestimmte Orte schaffen? Braucht es prototypische Ansätze und Pop-up-Räume oder eher langfristig gedachte Projekte, die sich verstetigen?

Beispiele für Aneignungen des öffentlichen Raums sind das seit Jahren in vielen Städten verbreitete Urban Gardening, bei dem Anwohner*innen ihr Umfeld grüner gestalten, aber auch sportliche oder kreative Nutzungen von Straßen, (Park)Plätzen oder Grünanlagen. Dies geschieht zum einen aus dem Bedarf heraus, weil das private Wohnumfeld nicht genügend Raum für die Anzahl an Personen oder die Art der Aktivitäten bietet, und zum anderen aufgrund der Motivation, im öffentlichen Raum sichtbar zu sein und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Mit welcher Selbstverständlichkeit die Möglichkeit der Teilhabe wahrgenommen und genutzt wird, ist in hohem Maße abhängig von sozialen Vermögenswerten wie Sprache, Bildung und Fähigkeiten. Solche Werte hatte Pierre Bourdieu als kulturelles Kapital bezeichnet – also Kapital, das nicht finanzieller Art ist, aber einen besseren Zugang zu Informationen und Netzwerken oder eine selbstverständlichere Inanspruchnahme von Rechten begründet. Für Kinder und Jugendliche, die sich noch in der Entwicklung befinden, ist die Wahrnehmung der Teilhabemöglichkeit nicht immer gegeben. Es bedarf aber gerade in der Lebensphase des allmählichen Ablösens vom privaten Raum (der Eltern) und der beginnenden Unabhängigkeit, gemeinschaftliche und öffentliche Räume, um eigene soziale Kontakte aufzubauen und den Lebensmittelpunkt zunehmend selbst zu bestimmen.

Wie können unbestimmte, konsumfreie Orte in der Stadt aussehen, die verschiedene soziale Gruppen und insbesondere junge Menschen ansprechen? Sind Spielplätze oder Sportflächen dafür geeignet oder verhindern Nutzungszweck und Regularien andersartige Aneignungen? Können Planer*innen Impulse setzen und zur Aneignung solcher Orte einladen oder selbst unbestimmte Orte schaffen? Welche Konflikte sind im Zusammenhang mit der Ressource Raum zu erwarten, zum Beispiel aufgrund unterschiedlicher Nutzungsinteressen, und wie löst man sie? Braucht es prototypische Ansätze und Pop-up-Räume oder eher langfristig gedachte Projekte, die sich verstetigen? Welche Infrastruktur müssten angrenzende Erdgeschossflächen bieten, um gemeinschaftliche Aktivitäten im öffentlichen Raum zu unterstützen?

Die ARGE (projektbüro, Altstadt für Alle! e.V. und ArchitekturSalon Hamburg) rund um den Laden 4 – ein extra Raum für die Altstadt lädt zu einem Fachdiskurs, um diesen und anderen Fragen nachzugehen. Die Veranstaltung ist bereits der dritte Fachdiskurs der Veranstaltungsreihe und richtet sich an ein Fachpublikum aus Praxis und Wissenschaft – Planer*innen in Baugemeinschaften, Quartiersmanager*innen und Stadtforscher*innen – ebenso wie an alle, die sich für die Möglichkeiten der Verknüpfung von Wohnen und Stadtraum interessieren.

Programm 1. Oktober 2025

18:00 Uhr – Einlass & Welcome Drink

18:30 Uhr – Begrüßung durch die ARGE Laden 4 projektbüro, Altstadt für Alle! e.V. und dem ArchitekturSalon Hamburg Einführung durch Kristina Bacht (ArchitekturSalon Hamburg & stv. Vorsitzende Altstadt für Alle! e.V.)

18:40 Uhr – Impulsvortrag 1: Dr. Turit Fröbe (UDK/Die Stadtdenkerei, DE-Berlin)

19:10 Uhr – Impulsvortrag 2: Dinah Bornat (How to design child-friendly housing / ZCD Architects, UK-London)

19:40 Uhr – Impulsvortrag 3: Dr. Darijana Hahn (Sozial- und Kulturwissenschaftlerin, DE-Hamburg)

20:10 Uhr – Gespräch mit den Referenten und Prof. Dr. Renée Tribble (projektbüro & TU Dortmund, Städtebau, Bauleitplanung und Prozessgestaltung), Prof. Dr. Ingrid Breckner (HafenCity Universität & Vorsitzende Altstadt für Alle! e.V.) und dem Publikum

20:30 Uhr – Brezeln, Wein & Musik

Anmeldung

Die Veranstaltung richtet sich an Architekt*innen, Innenarchitekt*innen, Planer*innen sowie alle Interessierte aus der Zivilgesellschaft an der Baukultur. Sollten Unternehmen aus der Objekt und Bauindustrie (mit Ausnahme der Premiumpartner der ArchitekturSalons) Interesse an einer Teilnahme an dem Veranstaltungsprogramm der ArchitekturSalons haben, bitten wir um eine E-Mail an die Verlagsleiterin Kristina Bacht (kbacht@ait-dialog.de). Wir behalten uns vor entsprechend der Interessen der Premiumpartner oder bei Überschreiten der Teilnehmerzahl Absagen zu erteilen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.