Architekturbarometer 30mal10 – Interview mit Magnus Nickl (Nickl & Partner Architekten)

- Magnus Nickl (Nickl & Partner Architekten)

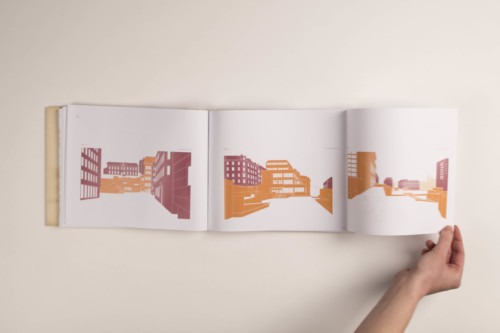

- Kaiser Franz Josef Spital

Corona lenkt den Blick wie ein Scheinwerfer auf die Misere unseres Gesundheitswesens. Kliniken sind der freien Marktwirtschaft und einem enormen Kostendruck ausgesetzt. Das führte zur Ausdünnung der Personaldecke. Das Deutsche Krankenhausinstitut berechnete kürzlich, dass allein in Deutschland 17.000 Pflegekräfte, auch auf Intensivstationen, fehlen. Haben wir zu fahrlässig geplant?

Ich glaube nicht, dass wir zu fahrlässig geplant haben, wir haben nicht schnell genug reagiert. Wobei man aber gleich zu Anfang sagen muss: Im Vergleich zu vielen Nachbarländern stehen Deutschland und die Schweiz sehr gut da. Das zeigt, dass das Gesundheitswesen, über das wir gerne schimpfen, eigentlich sehr gut aufgestellt ist.

Es gibt zukünftig die Tendenz zu Hochleistungszentren, universitäre Einrichtungen und hochspezialisierten Kliniken, in Kombination mit einem Netz von Grundversorgern. Diese Grundversorger sind in Zukunft nicht mehr das Hundertfünfzig- bis Dreihundert-Betten-Krankenhaus, weil es wirtschaftlich nicht funktioniert. Die Tendenz zu „Same Day Surgery“ bedeutet kürzere Krankenhausaufenthalte und darauf müssen wir reagieren. Also die Schaffung kleinerer, modularerer, mit Telemedizin ausgestatteter Einheiten, die sich aber sehr schnell erweitern lassen. Optimal wäre es, wenn Spitzenkräfte großer Zentren auch in kleineren Zentren behandeln könnten.

Wir propagieren das Einbettzimmer, weil es in Krisensituationen wie der derzeitigen viel besser isoliert und man die Patienten viel besser behandeln kann. Man muss bei der Krankenhausplanung auch bedenken: Indem wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einem gut durchdachten Krankenhausbau mit Tageslicht, klarer Orientierung und kurzen Wegen beste Arbeitsbedingungen schaffen, hoffen wir, dass wir auch mehr Leute für diesen Beruf der Pflegefachkraft begeistern können. Denn sie halten sich den Großteil ihres Tages in diesen Gebäuden auf.

Für einige Gesundheitsökonomen gibt zu viele Krankenhäuser in Deutschland und sie plädieren für die Schließung kleinerer Einheiten. Andere wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft hingegen halten es für einen Fehler, im Gesundheitswesen so einzugreifen und meinen, die Überkapazitäten sind gerade die Lebensversicherung für viele Menschen und das gesamte Gesundheitswesen. In einer Leistungskonzentration verberge sich die Gefahr, dass auch diese Großkliniken von der Infektionsproblematik betroffen sein können, was fatal wäre.

Wir plädieren grundsätzlich nicht für Krankenhausschließungen, wir sagen nur, dass die aktuellen Strukturen mit teils Hundertfünfzig- bis Zweihundert-Betten-Häusern im ländlichen Raum nicht mehr ausgelastet sind und auch nicht über die Ärzteschaft verfügen, die für einen speziellen Eingriff notwendig wäre. Die Fehlerrate nimmt bei fehlender Praxis statistisch nachgewiesen zu.

Wir plädieren dafür, nicht mehr funktionstüchtige Einheiten aus den sechziger, siebziger oder achtziger Jahren durch bessere, neue, kleinere und mehr auf die Medizin des 21. Jahrhunderts angepasste Einheiten zu ersetzen, die auch gleichzeitig schnell zu erweitern sind. Die Medizin des 21. Jahrhunderts bedeutet auch sehr viel Telemedizin, das heißt, der Arzt muss nicht immer vor Ort sein. Wir müssen abkehren von Individuallösungen, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Die Corona-Krise beschleunigt mit den aus ihr gewonnenen Erfahrungen künftige Krankenhausstrukturen, denn unsere bestehenden sind auf solche Pandemiesituationen nicht ausgelegt.

Das Problem ist natürlich auch: Wie schafft man es, den Normalbetrieb eines Krankenhauses aufrecht zu erhalten und gleichzeitig einen großen Bereich für hoch infektiöse Patienten zu haben? Die Frage, die sich stellt: Sind wirklich alle Notaufnahmen zwischen infektiös und nicht-infektiös getrennt, gibt es separate Bereiche? Die Antwort lautet meistens nein.

Die vorherrschende Zimmerstruktur ist die Zweibettzimmerstruktur. Wir haben also kaum getrennte Infrastrukturen in den bestehenden Krankenhäusern. Deshalb benötigen wir andere Krankenhäuser und auch Rahmenprogramme, die modular und an klaren Systemen basiert sind. Wir können nicht für jedes Krankenhausprojekt ein komplett Neues entwickeln. Das ist nicht mehr zeitgemäß, da muss ein Raster dahinter gelegt werden, da müssen wirklich auf möglichst breiter Basis einheitliche Standards geschaffen werden, so dass wir auch beim Bau viel stärker auf die Methodik der Vorfabrikation zurückgreifen können, um neue Einheiten deutlich schneller errichten zu können, nicht mehr erst nach einer zehnjährigen Diskussion.

Uns geht es darum, langfristig gute Strukturen für die Versorgung unserer Mitmenschen zu schaffen.

Glauben Sie, dass die Krise dem Architekten die Chance bietet, sein Berufsbild neu zu positionieren? Denn jetzt ist Kreativität mit neuen Ideen gefragt und der kreative Kopf in den Prozessen ist immer noch der Architekt.

Ja, ich sehe die Krise als große Chance, weil wir als Architektinnen und Architekten wieder zeigen können, dass wir relevant sind, denn diese Relevanz ist uns bei den Investoren oftmals abhandengekommen. Jetzt können wir zeigen, dass wir Lösungen haben. Sowohl für Mikro-Wohnungen, die so, wie sie aktuell von den Investoren gebaut werden, nicht lebenswert sind, wenn wir darin sechs, acht, zehn Wochen eingesperrt werden.

Wir können zeigen, dass wir einen öffentlichen Raum schaffen können, in dem wir trotz dieser Krisenzeiten zusammenleben können. Wir können auch zeigen, dass wir kreative, neue Lösungen für Arbeitsplätze schaffen können. Wir können Lösungen für Home-Office-Konstruktionen schaffen.

Aber ich glaube auch, dass die Integration der Gesellschaft und das wieder Zusammenkommen sehr wichtig ist, und das muss architektonisch begleitet werden. Und das ist unsere gesellschaftliche Aufgabe als Architekten, hier wieder eine aktivere Rolle zu spielen und uns nicht hinter ökonomischen Bedingungen zu verstecken. Ich würde mich sehr freuen, wenn unsere Interessensvertreter nicht nur jammern, sondern auch Konzepte für die Zukunft bereitstellen.

Lesen Sie das vollständige Interview mit Magnus Nickl auf der Seite des Architekturbarometer 30mal10 – Grohe Digital Talks.

Über Magnus Nickl

2014 schloss er sein Architekturstudium an der ETH Zürich (CH) ab. Während seiner Zeit an der Universität arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Geschichte des Städtebaus. Während eines dreijährigen Forschungsaufenthalts in Singapur führte Magnus Nickl städtische Entwicklungsprojekte in Singapur, Malaysia und Indonesien durch. Derzeit beendet er seine Promotion, die sich mit Urbanisierungsprozessen in Singapur und Indonesien beschäftigt. Für Nickl & Partner Architekten unterstützte Magnus Nickl den Aufbau des Büros in Zürich und beaufsichtigt derzeit die Durchführung zweier Großprojekte in der Schweiz: den Neubau des Forschungs- und Laborgebäudes D-BSSE Basel und den Neubau des Kantonsspitals Baden. Magnus Nickl betreut außerdem das Büro in Jakarta, Indonesien. 2019 trat er als Vorstand bei Nickl & Partner Architekten ein. (www.nickl-partner.com)