Architekturbarometer 30mal10 – Interview mit Caspar Schmitz-Morkramer (caspar.)

- Caspar Schmitz-Morkramer (caspar.)

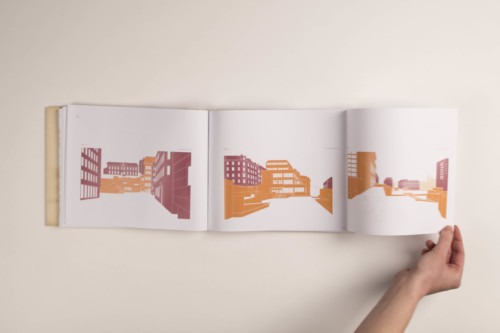

- caspar., Kö-Quartier, Düsseldorf | © caspar./HGEsch

Sie haben u.a. eine große Expertise im Bürobau. Diese Bautypologie unterliegt derzeit vielen Spekulationen. Wie wird sich die Bürowelt Ihrer Meinung nach verändern?

In Bezug auf die Bürowelt ist alles das, was wir zurzeit beobachten, ein Bündel von Trends, die vorher schon existierten. Seit Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit der Frage, inwiefern sich die Lebensqualität am Arbeitsplatz verändern sollte. Das heißt, der Anspruch an das Büro ist vielfältiger geworden. Heute arbeiten wir im Büro sehr viel kommunikativer und teambasierter, als das früher der Fall war, und wir benötigen mehr Austauschplattformen. Die Frage, die am relevantesten ist: Wie arbeiten wir gut und konzentriert? Durch Home-Offices arbeiten wir zunächst flexibler, was ja wiederum bedeutet, dass wir uns Gedanken darüber machen sollten, wie wir im Büro andere Situationen schaffen können.

Mitarbeiter werden sich von der Telefonzelle bis hin zum Konferenzraum alle möglichen Arbeitsplatzsituationen individuell buchen können, was für den Praktikanten bis hin zum Partner gilt. Es wird in vielen Bereichen keine festen Arbeitsplätze mehr geben, der Trend zum Desksharing wird sich verstärken. Sicherlich wird man aufgrund der Pandemie nochmals anders über die Kompaktheit von Arbeitsplätzen nachdenken.

Ich denke speziell an die Coworking-Anbieter, die sowohl in ihren Großraumsituationen als auch in ihren vermieteten Bürosituationen sehr kompakte Arbeitsplätze angeboten haben. Wir waren vor vielen Jahren selber einmal in Hamburg an der Anmietung interessiert, hatten damals allerdings das Problem, mit den 1,30 m x 65 cm tiefen Tischen auszukommen. Das wird man in dieser Form nicht mehr anbieten können. Trotzdem glaube ich, dass das Konzept des Coworking ein hochinteressantes ist und es Chancen bietet. Für größere Firmen ist es eine Option, nicht nur in einer Zentrale, sondern in mehreren dezentralen Hubs zu denken, um die Büroarbeitsplätze in die Nähe der Mitarbeiter zu bringen und damit deren Anreisezeit zu verringern. Wir selber werden das im übrigem auch bei uns umsetzen. Wir haben gerade eine Umfrage gestartet und die Mitarbeiter befragt, ob und wie sie von zu Hause arbeiten wollen und welche Möglichkeiten sich ihnen zu Hause bieten.

Wenn jetzt das Büro nicht mehr der Arbeitsort mit Pflichtaufenthalt ist, stellt sich die Frage, was das Büro als bisheriges stationäres Headquarter eines Unternehmens zukünftig leisten muss?

Die Energie in der Schaffung neuer Büroarbeitsplätze zielt dorthin, die Arbeitsplätze im Büro so attraktiv zu machen, dass die Mitarbeiter gerne ins Büro kommen und dort möglichst mehr und nicht weniger Zeit verbringen wollen. Das Büro ermöglicht zwischenmenschliche Begegnungen, die wiederum viel Positives erzeugen. Wenn ich von zu Hause arbeite, arbeite ich womöglich konzentrierter, aber ich arbeite nur an dem, an dem ich arbeiten soll.

In unserem Fall erledigt der Mitarbeiter die konkrete Projektarbeit von zu Hause vielleicht effizienter, als er das im Büro machen kann. Aber die ganzen kleinen Teile, die zusammen die Stärke eines Büros und einer Bürogemeinschaft ausmachen, gehen verloren. Wir wollen ja auch Erfahrungen weitergeben. Es ist wichtig, dass die älteren Kollegen die jüngeren heranführen können oder dass die Neugier der Jungen auf die Älteren überspringt. Insofern glaube ich, dass wir eher eine Renaissance als ein Abgesang des Büros erleben werden. Wir haben in den letzten Jahren beobachtet, dass sich der Arbeitsmarkt von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt hat. Die Mitarbeiter haben heute ganz andere Ansprüche, als das noch vor zehn oder fünfzehn Jahren der Fall war. Nicht wirtschaftliche Aspekte können heute entscheidend für die Wahl eines Arbeitgebers sein, die Menschen wollen wissen, wo und mit wem sie zusammenarbeiten, möchten Kollegen finden, die zu ihnen passen. Sie suchen eine Bürogemeinschaft, auf die sie sich verlassen können, in der Loyalität und ein Wir-Gefühl existiert. Deshalb wird das Büro nach wie vor eine ganz, ganz starke und wichtige Rolle einnehmen.

Können Sie uns Ihre Vorstellung von der Stadt der Zukunft geben? Wie werden wir leben, wie werden wir uns bewegen?

Wenn man ganz ehrlich ist, ist vieles scheinbar Neue nur eine Neuauflage von schon Dagewesenem. So glaube ich, wird auch die Zukunft der Stadt sein. Die Nachkriegsära in Europa war geprägt von der modernistischen Charta von Athen, die eine strikte Trennung von Funktionen wie Leben, Arbeiten, Industrie und Einkaufen vorgesehen hat. Aber gerade der Mix der unterschiedlichen Nutzungen macht Urbanität aus. So laden wir unsere Städte 24/7 auf. Ich halte es wie Jan Gehl: „First life, then spaces, then buildings”. Was die Mobilität angeht, sehe ich tatsächlich eine Riesenchance, die Lebensqualität in den Städten nachhaltig zu verbessern. Elektromobilität, Sharing-Konzepte und vor allem autonomes Fahren haben die Möglichkeit, Luftverschmutzung, Geräuschimmissionen, aber auch das unschöne Stadtbild, das von parkenden Blechlawinen geprägt ist, nachhaltig zu verändern. Hier braucht es allerdings einiges an Radikalität und Konsequenz, da gerade wir Deutschen uns mit Veränderungen schwertun.

Lesen Sie das vollständige Interview mit Caspar Schmitz-Morkramer auf der Seite des Architekturbarometer 30mal10 – Grohe Digital Talks.

Über Caspar Schmitz-Morkramer

geboren 1973, wuchs er in Frankfurt am Main, Mannheim und New York auf. Nach dem Abitur lernte er klassisches Zeichnen bei Charles H. Cecil in Florenz. Im Anschluss studierte er Architektur in Aachen und Berlin, wo er 1999 auch sein Diplom ablegte. Schon während seines Studiums sammelte er 1995 Berufserfahrung bei Murphy/Jahn in Chicago und 1998 im Renzo Piano Building Workshop in Genua. Nach seinem Studium arbeitete er von 1999 bis 2004 bei KSP Engel und Zimmermann Architekten in Köln. 2004 gründete Caspar Schmitz-Morkramer mit Holger Meyer das Architekturbüro meyerschmitzmorkramer, seit 2019 geht er mit seinem Büro caspar. neue Wege. Heute arbeiten 100 Mitarbeiter an den Bürostandorten Köln und Hamburg. Caspar Schmitz-Morkramer wurde international bekannt für Revitalisierung der mehrfach ausgezeichneten Abtei Michaelsberg in Siegburg. (www.caspar.archi)